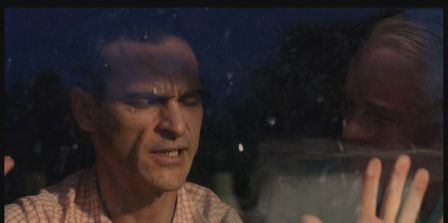

The Master de Paul Thomas Andersen avec Joaquin Phoenix (Freddie) et Philip Seymour Hoffman.

© Metropolitan FilmExport

Ok ok ! Je suis allée voir ce film les yeux fermés, encouragée par de nombreuses critiques dithyrambiques : "Premier film choc de l'année", "Époustouflant", "Chef d’œuvre", "Attention, monument", "La foudre au ralenti, la beauté sur l'écran, un chef d’œuvre", "Immense film, incontestablement, indéniablement, une œuvre magistrale, d'une beauté formelle absolue", etc. Et puis bon, dernier argument du chapeau pour convaincre si besoin en était encore, de l'absolue nécessité de voir ce film déjà gagnant... l'auteur Paul Thomas Anderson (PTA) qui a réalisé - entre autres - "Magnolia" à 28 ans et "There will be blood" ! Grand cinéaste, que dis-je, prodige de 42 ans, très ambitieux, dont "le cinéma respire très haut" (quelle belle métaphore que je trouve néanmoins insignifiante !), qui est "capable de plans d'une beauté incroyable et d'un dialogue filmé en champ contre champ". "Ce cinéaste d'une aisance qui rend captif".

Bref, un génie ce type là ! Je n'avais donc aucun autre a priori que ces éloges de critiques conquis sans m'être d'ailleurs plus informée du synopsis que cela. Je ne pouvais donc en sortir que conquise moi aussi...

L’intrigue prend racine dans l’Amérique de l’après-guerre, celle des soldats qui rentrent traumatisés du front, dépouillés de leurs repères, tentant de se réinsérer dans une société qu’ils ne comprennent plus. C'est un film sur le silence, sur l'inquiétude, sur l'avenir qui n'arrive jamais pour un ancien soldat, sur les années 1950 d'un vide sidéral, sur une Amérique de grands magasins, de technicolor, de moquette orange, de photographies glacées. Au travers des tentatives de réinsertion chaotique de cet ancien marin, le film donne à voir la violence que le monde occidental a traversé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il exprime la quintessence de l'imaginaire national, l'émergence du capitalisme moderne, l'atmosphère paranoïaque de l'Amérique des années 1950, entre frénésie de consommation et mal-être existentiel.

Et c'est justement dans ce contexte emprunt de fragilité absolue et dans cette dualité que se glisse le besoin d'une spiritualité, que se glisse le gourou... Le film fait donc aussi le portrait de la naissance d'une secte mais sans en forcer l'examen critique.

Jusque-là, en théorie, on ne peut être que séduit(e) : tout ce que j'aime, la profondeur d'un contexte socio-historique mis en abyme dans un parcours individuel voire personnel ou vice-versa d'ailleurs ; tout cela sur un fonds de réflexion border-line psychanalytique-spirituel-ésotérique-sectaire-charlatanesque... mmhhh...

Tout commence avec Freddie...

Un ex-marins, un vétéran alcoolique et ivrogne, désabusé et désorienté qui, après s'être battu dans le Pacifique, revient en Californie traumatisé de la Seconde Guerre mondiale. Un type colérique et sauvage qui a du mal à gérer toute la violence qu'il a en lui et qui distille sa propre gnôle. C'est dans une scène inaugurale soit-disant époustouflante qu'on le voit apparaître sur une plage, en train de s'échiner, seul mais face à ses congénères, sur une poupée de sable, pur objet sexuel éphémère et finalement, tel un soldat détraqué voire un psychopathe, à libérer - exulter - ses pulsions sexuelles face à la mer...

Là, diverses impressions m'envahissent entre la surprise, l'incompréhension, le dégoût, le questionnement, le "suis-je coincée ou bien déjà réac' à mon si jeune âge"... mais aussi la curiosité, le suspens, la patience, l'indulgence... après tout, le film ne fait que commencer, laissons-nous aller, que puis-je connaître intrinsèquement du traumatisme de guerre... ne jugeons pas, attendons de voir.

Alors on va chercher dans la personnalité, qui se veut complexe, de ce marin détraqué qui s'exprime de façon hirsute dans ses mouvements, ses actions, ses mimiques, ses gestes incontrôlés et son jeu de corps dégingandés (d'aucun font référence à l'Actor studio, à la James Dean ou à la Brando). On le voit émacié, la bouche tordue, à moitié en nage, près à exploser à la moindre étincelle. On tente de comprendre ce personnage en grande partie inexplicable dont le jeu est illisible. C'en est dérangeant car on s'demande s'il est handicapé, victime d'une maladie, traumatisé, pire encore... "juste débile"... ce qui serait le pire dans le sens où cela corroborerait les théories morpho-psycho où toutes les violences rencontrées, affrontées, traversées, subies par un Homme s'exprimeraient irréversiblement physiquement. Or, on sait bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ouahhh, flippant, mais c'est semble-t-il tout cela, à savoir la fragilité absolue de cet homme en contradiction avec sa nature toute boule de nerfs, tout le temps en train d'agresser tout le monde, qui fait sa force et celle du film !

... et se poursuit avec Dodd

Ainsi, Freddie tente naturellement de trouver des réponses à ses angoisses auprès de Lancaster Dodd, gourou et intellectuel mystique, penseur charismatique meneur d’un mouvement nommé la Cause (inspiré de L. Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie) et ses théories fumeuses sur l'origine de l'âme. Lui-même fasciné par la personnalité de Freddie, il le prend sous son aile au sein de sa secte. Présenté comme un homme charismatique ou tout au moins d'un magnétisme inquiétant, d'une fureur sournoise, très agile mais dont l'emprise sur son entourage s'étiole néanmoins : rapports compliqués avec sa femme, perversité, la fille qui drague Félix... il croit savoir comment l'humanité peut maîtriser le côté le plus sombre de sa nature.

Là encore, on s'lâche : "le désert, la masse, un Seymour Hoffman dans une pure interprétation à l'anglaise, à la Laurence olivier, qui ferait penser à Orson Wells, Citizen Kane". Bref, un prodigieux personnage ; tiens, tiens, lui aussi très Brando... !

Deux personnages en quête...

Frondeurs, acolytes, sauveurs, maîtres, esclaves, amis, alter-ego, fantômes, bref, un duo de choc ! Dans ce couple incroyable, où la maigreur de l'un s'oppose ostensiblement à la grosseur de l'autre, on voit s'affronter deux animaux inséparables qui, dans une relation complexe faite, certes de séduction, d'attraction mutuelle, de fascination, mais aussi de répulsion, de dégoût, de conversion et de rédemption, mais surtout de dépendance, expriment des rapports de domination où l'on ne sait plus qui l'emporte du gourou ou du serviteur ? D'ailleurs, la complicité à la fois évidente et retorse qui unit ces deux hommes - avec la complaisance et sous l’œil de la femme (j'y reviendrai) - aspirent les autres personnages au second plan. Des plans tout en alternance, deux styles de jeu, deux solitudes. Cependant, le risque d'une telle prouesse d'acteurs est de se focaliser sur eux au détriment de qu'ils racontent... Même si les scènes impressionnantes de pseudo-thérapie, d'hypnose et autres « mises en condition » sont poussées aux limites de l'intégrité physique, Freddie trouve son compte dans les expériences de Dodd mais n'est jamais dupe des élucubrations du faux visionnaire. Quant au gourou qui prend Freddie comme cobaye idéal, il ne saurait vivre sans le « cocktail magique » (un tord-boyaux à réveiller les morts) concocté par celui qu'il considère comme son fils adoptif... Ainsi, Philip Seymour Hoffman fait son numéro de gros nounours charismatique - impossible de le détester complètement et Joaquin Phoenix joue comme s'il avait un lumbago, ou confondu ses cachous et ses amphètes. Malgré le face à face de ces deux immenses comédiens qui racontent une relation puissante, intime, destructrice mais, en fait, l'emprise d'un être sur un autre, le spectateur est laissé, comme les acteurs semble-t-il, à lui-même... dans un climat de fable hallucinée.

Le film promeut une profonde réflexion sur la liberté et la manipulation car entre ces deux-là que l'alcoolisme unit, se nouent des rapports bizarres entre séduction et sentiments presque filiaux qui évoluent progressivement vers de la déception, puis l'abandon. Il n'y a alors rien de plus tragique que deux proches qui ne se comprennent plus. Un fossé s'est creusé. Plus personne n'apporte rien à l'autre.

Les marionnettes d'une femme (Amy Adams) ?

© Metropolitan FilmExport

Attention, dans l'ombre de ce fabuleux casting masculin se dégage paraît-il un élément encore plus dangereux : l'épouse, toujours maîtresse de ses émotions et ce, avec une douceur terrifiante... Ce personnage de la femme extraordinaire entre ces deux hommes n'est malheureusement pas assez développé par rapport à leur histoire et reste trop en retrait. Moi, je la trouve même carrément fadasse et limite même le cliché de la femme mante-religieuse qui tirerait les ficelles... bah voyons ! Les enfants, eux aussi insignifiants, font tapisserie.

Au service de "La Cause" ou quoi qu'on croit, l'important c'est d'y croire ?

Comme dit PTA, "cette idée doit être quelque part dans le film, quand une réplique du Maître dit : “je n'ai jamais vu de pyramides pourtant je sais qu'elles existent”. C'est très fort, très convaincant, ça dit qu'il faut croire à quelque chose et à n'importe quel prix. On y est arrivé quand on n'a plus de doutes, quand le doute n'existe plus. Plein de gens pensent que croire positivement, c'est garder des doutes. Lui, non, il dit que pour vraiment comprendre l'abandon, il faut croire sans conditions."

"Les gens s'attendent peut-être à un film sur la scientologie. Mais ce n'est pas le cas. Du coup, on en parle, c'est bien. Le film s’écarte de ce sujet là, il va ailleurs. J'espère qu'un jour, dans quelques années, les gens n'y verront que "L'histoire de 2 hommes et d'1 femme, d'un triangle".

Ce film traite finalement plus de la psychanalyse que de la scientologie. Deux choses en commun, deux moyens d'en savoir plus sur soi-même. D'aucun disent même que "c'est un film d'amour !" Heuh, mouais, bon, hé, oh, faut pas pousser mémé dans les orties !!

© Metropolitan FilmExport

Le film

Si les critiques s'accordent à dire que la photographie - du chef op' des derniers Coppola - est somptueuse et que la partition du guitariste de Radiohead, Jimmy Greenwood, est envoûtante, le scénario s'avère, quant à lui, complexe et surprenant ; beaucoup de thèmes sont, en effet, traités et entrelacés. Mais il se montre aussi lent et long, manquant de vélocité. On évoque une mise en scène souveraine, d'une éblouissante beauté, d'une flamboyance qui l'emporte sur l'émotion, surtout avec les travellings latéraux, mouvements de caméra virtuoses, devenus la marque de fabrique du réalisateur, mais on aurait aimé qu'elle soit un peu plus fragile, abandonnant le côté colosse du film pour être plus tremblante, plus frénétique et assumant la psychologie un peu nébuleuse des personnages.

"Rythmée par la musique, la moindre séquence coupe le souffle, vrille le cerveau, tape sur les nerfs. Anderson lance des navires en pleine mer, scrute des tempéraments inflammables. Il hisse le cinéma au niveau de la haute littérature."

Wooooowhhhh ! Hééééé ! Attends-là un peu !!! Ok, chaque scène du film intrigue ou intéresse mais leur juxtaposition peine à faire sens. Au final, il n'y a pas vraiment de dramaturgie. Ce qui revient beaucoup dans les critiques d'ailleurs, c'est : où va cette histoire ? qu'est-ce qu'elle veut dire ? Alors, on peut se demander si un film doit absolument dire et prouver quelque chose ? On peut aussi en conclure que le film n'a rien à dire dire, justement. Les deux principaux protagonistes ne s'apportent rien à l'un à l'autre ; ils ont juste fait un bout de chemin ensemble.

Conclusion

Après 2h17, que penser de cette histoire, à chaud, impossible de répondre ? Finalement, c'est l'histoire d'un pauv' type qui se fait manipuler par un autre pauv' type. Loin d'être ce que peut-être le public attendait : une biographie du créateur de la scientologie, ce n'est en fait surtout pas un biopic ! C'est - paraît-il - un film bien plus sensible, plus intéressant, un grand film magnétique, mélancolique et dépressif, mais qui manque cependant un peu de dramaturgie. On y voit un homme sombrer au ralenti, un culte augmenter son emprise, une amitié s'effriter. Grandiose, The Master a la fulgurance d'un rêve d'insomniaque. Le dernier mot, s'il en faut un, revient à la beauté. God!

En somme, Bertrand et moi sortons de la salle avec la même tronche déconfite, lui en malaise, moi en indifférence, frustration d'une forme d'incompréhension... Serions-nous restés à côté ? Dérangeant, incompréhensible, d'un rythme difficile, sans fil conducteur, on est finalement ni pour ni contre et ce gel de l'émotion, ce refus du manichéisme, mènent à un ennui poli et glacé.

Sources : On aura tout vu, France Inter - 19/01/2013 ; Le Masque et la plume, France Inter - 13/01/2013 ; Le Figaro ; Le Nouvel Obs ; Première ; RUE 89 ; Studio Ciné live.

Crédits icono : © Metropolitan FilmExport

Et voilà que toute l'équipe en est déjà à sa quatrième semaine de tournage sur place, dans ce village d'environ 400 habitants, perché tout là-haut sur une petite île à 20 km de la côte ouest du Groenland, dans la baie de Melville. Kullorsuaq, qui signifie « Le Grand Pouce » en référence à la falaise locale qui s'élève comme un pouce levé vers le ciel, est « un des villages les plus difficiles d’accès de l’Arctique. La ville la plus proche est Upernavik, à 200 km à vol d’oiseau. Selon les conditions, la ville se rejoint en 1h15 d’hélicoptère, 8h de bateau, 4 jours de traîneau ou 2 semaines de ski. Et à seulement 5 000 km de Paris, il faut compter, si le temps le permet, au moins 3 jours de voyage, 4 avions et 1 hélicoptère. »

Et voilà que toute l'équipe en est déjà à sa quatrième semaine de tournage sur place, dans ce village d'environ 400 habitants, perché tout là-haut sur une petite île à 20 km de la côte ouest du Groenland, dans la baie de Melville. Kullorsuaq, qui signifie « Le Grand Pouce » en référence à la falaise locale qui s'élève comme un pouce levé vers le ciel, est « un des villages les plus difficiles d’accès de l’Arctique. La ville la plus proche est Upernavik, à 200 km à vol d’oiseau. Selon les conditions, la ville se rejoint en 1h15 d’hélicoptère, 8h de bateau, 4 jours de traîneau ou 2 semaines de ski. Et à seulement 5 000 km de Paris, il faut compter, si le temps le permet, au moins 3 jours de voyage, 4 avions et 1 hélicoptère. »

![]() Autre billet : Voyage à Kullorsuaq

Autre billet : Voyage à Kullorsuaq

Alors voilà, c'est l'histoire de Nicolas Dubreuil, qui se définit lui-même comme un « aventurier et conteur polaire » (1), spécialiste du monde des glaces qu'il sillonne en kayak, à ski et pulka, en traîneau, skidoo, à pied et sous l'eau, plongée sous glace, parapente, paramoteur, escalade, alpinisme, cascade de glace... De l’Alaska à la Géorgie du Sud en passant par le Nunavut, le Spitzberg, la Sibérie, l'Islande, la péninsule Antarctique et le Groenland, il accompagne et guide des expéditions en autonomie complète, de sportifs, de scientifiques ainsi que des équipes de tournage, des personnes handicapées, des touristes... (2)

Alors voilà, c'est l'histoire de Nicolas Dubreuil, qui se définit lui-même comme un « aventurier et conteur polaire » (1), spécialiste du monde des glaces qu'il sillonne en kayak, à ski et pulka, en traîneau, skidoo, à pied et sous l'eau, plongée sous glace, parapente, paramoteur, escalade, alpinisme, cascade de glace... De l’Alaska à la Géorgie du Sud en passant par le Nunavut, le Spitzberg, la Sibérie, l'Islande, la péninsule Antarctique et le Groenland, il accompagne et guide des expéditions en autonomie complète, de sportifs, de scientifiques ainsi que des équipes de tournage, des personnes handicapées, des touristes... (2) Donc, Nicolas va plus loin encore en développant, à partir de ces expériences, une vision humaine et moderne des régions polaires qu'il investit dans une thèse en ethnologie portant sur l'évolution des techniques de chasse traditionnelles à l'ours polaire et au narval en kayak au Nord du Groenland. Pour ce faire, il emménage dans le village le plus extrême du Groenland, Kullorsuaq (prononcer " Kouchlorsouaq ") où il partage la vie et l’intimité des habitants, découvre l'organisation et la vie des derniers chasseurs du pôle, leur fonctionnement, leurs coutumes et leurs habitudes. Mais aussi leurs problèmes, leurs peurs et leurs incertitudes. Il en rapporte des images et des informations témoignant de l’évolution et du bouleversement de la vie quotidienne des peuples de l’Arctique. « C'est l'occasion de découvrir un univers totalement à rebours de la pensée occidentale, dans lequel les hommes maîtrisent aussi bien la chasse au Narval que les subtilités de Facebook. Un monde on ne peut plus démocratique où les femmes tiennent un rôle fondamental » (3).

Donc, Nicolas va plus loin encore en développant, à partir de ces expériences, une vision humaine et moderne des régions polaires qu'il investit dans une thèse en ethnologie portant sur l'évolution des techniques de chasse traditionnelles à l'ours polaire et au narval en kayak au Nord du Groenland. Pour ce faire, il emménage dans le village le plus extrême du Groenland, Kullorsuaq (prononcer " Kouchlorsouaq ") où il partage la vie et l’intimité des habitants, découvre l'organisation et la vie des derniers chasseurs du pôle, leur fonctionnement, leurs coutumes et leurs habitudes. Mais aussi leurs problèmes, leurs peurs et leurs incertitudes. Il en rapporte des images et des informations témoignant de l’évolution et du bouleversement de la vie quotidienne des peuples de l’Arctique. « C'est l'occasion de découvrir un univers totalement à rebours de la pensée occidentale, dans lequel les hommes maîtrisent aussi bien la chasse au Narval que les subtilités de Facebook. Un monde on ne peut plus démocratique où les femmes tiennent un rôle fondamental » (3).

... et le journal de bord bien-sûr !!

... et le journal de bord bien-sûr !!  Et voilà un film qui, sans en avoir rien vu, entendu ni lu pourtant, à part le synopsis basique, me faisait "peur" d'aller voir. Le genre de mélo dramatique pendant lequel on sait d'avance qu'on va renifler et qu'on redoute d'avoir à "affronter". Bah oui, je me sens un peu trop fatiguée, un peu trop surmenée, un peu trop fragile quoi...

Et voilà un film qui, sans en avoir rien vu, entendu ni lu pourtant, à part le synopsis basique, me faisait "peur" d'aller voir. Le genre de mélo dramatique pendant lequel on sait d'avance qu'on va renifler et qu'on redoute d'avoir à "affronter". Bah oui, je me sens un peu trop fatiguée, un peu trop surmenée, un peu trop fragile quoi...

Ah je ne suis pas peu fière... de pas grand chose, certes, certes... d'être tout simplement ressortie ce soir de mon antre pour aller voir une séance "classique" à l'Alcazar...

Ah je ne suis pas peu fière... de pas grand chose, certes, certes... d'être tout simplement ressortie ce soir de mon antre pour aller voir une séance "classique" à l'Alcazar...

Pologne. 1962. Noir et blanc. Un univers poétique, beau et effrayant.

Pologne. 1962. Noir et blanc. Un univers poétique, beau et effrayant. - Et si, en allant là-bas, tu découvrais que Dieu n'existe pas ? Début pesant du périple.

- Et si, en allant là-bas, tu découvrais que Dieu n'existe pas ? Début pesant du périple. J'admire cette Anna-Ida qui assimile une série de révélations dérangeantes dans un calme absolument paradoxal. Dans son habit de nonne, aux souliers noirs et gros bas de laine, elle est à la fois avare de paroles, mutique mais robuste et en harmonie avec ses choix. Le film, d'ailleurs, ne met pas en question ses choix mais l'accompagne dans ce mystère. On se demande à quel point la religion pèse sur elle. C'est comme si nul ne pouvait emplir un espace destiné à un Dieu omniprésent, invisible mais qui tend à effacer les personnalités et les esprits.

J'admire cette Anna-Ida qui assimile une série de révélations dérangeantes dans un calme absolument paradoxal. Dans son habit de nonne, aux souliers noirs et gros bas de laine, elle est à la fois avare de paroles, mutique mais robuste et en harmonie avec ses choix. Le film, d'ailleurs, ne met pas en question ses choix mais l'accompagne dans ce mystère. On se demande à quel point la religion pèse sur elle. C'est comme si nul ne pouvait emplir un espace destiné à un Dieu omniprésent, invisible mais qui tend à effacer les personnalités et les esprits. Une narration sobre, simple voire austère, au service d'un trip intérieur dont le trouble profond réside dans une question existentielle que se posent les deux femmes, en gardant leurs émotions enfouies, sans jamais la formuler. En croisant leur chemin, et au-delà d'un parcours initiatique, d'un polar personnel, elles mettent à nu une parabole sur l'amnésie collective, nationale. Ce voyage aura pour conséquence de leur imposer à elles deux la tentation de se soustraire à ce dégoût de la vie qui s’est emparé d’elles.

Une narration sobre, simple voire austère, au service d'un trip intérieur dont le trouble profond réside dans une question existentielle que se posent les deux femmes, en gardant leurs émotions enfouies, sans jamais la formuler. En croisant leur chemin, et au-delà d'un parcours initiatique, d'un polar personnel, elles mettent à nu une parabole sur l'amnésie collective, nationale. Ce voyage aura pour conséquence de leur imposer à elles deux la tentation de se soustraire à ce dégoût de la vie qui s’est emparé d’elles.

Après un superbe générique, je suis déjà très touchée par cette femme amochée. C'est la réalisatrice elle-même qui joue ce rôle. Elle est formidable et joue sans aucun effet spéciaux. Dans ce corps bien peu adolescent, évidemment source de burlesque, autant dire qu'elle porte la jeunesse autrement. C'est un film émouvant et drôle. La réalisatrice a gardé les rêves de son époque, d'où une certaine exaltation en offrant la possibilité de refaire sa vie, en se posant des questions, en parlant de choses graves et tristes avec légèreté, humour et sensibilité, en refaisant éventuellement les mêmes conneries... Mais il rappelle surtout le degré supérieur de conscience de Camille : elle sait tout des vingt-cinq années suivantes, qui va se marier, tomber malade, mourir... Se recueillir ou agir, l'héroïne hésite.

Après un superbe générique, je suis déjà très touchée par cette femme amochée. C'est la réalisatrice elle-même qui joue ce rôle. Elle est formidable et joue sans aucun effet spéciaux. Dans ce corps bien peu adolescent, évidemment source de burlesque, autant dire qu'elle porte la jeunesse autrement. C'est un film émouvant et drôle. La réalisatrice a gardé les rêves de son époque, d'où une certaine exaltation en offrant la possibilité de refaire sa vie, en se posant des questions, en parlant de choses graves et tristes avec légèreté, humour et sensibilité, en refaisant éventuellement les mêmes conneries... Mais il rappelle surtout le degré supérieur de conscience de Camille : elle sait tout des vingt-cinq années suivantes, qui va se marier, tomber malade, mourir... Se recueillir ou agir, l'héroïne hésite.

Mais pour autant, il offre aussi une version « propre », « claire », éloignée, distanciée du présent indéchiffrable vécu par les ados. C'est bien une comédie ravageuse entièrement fondée sur le décalage entre l’ordinaire d’une vie d’ado et l’extraordinaire de la perception qu’en a cette quadra magiquement téléportée dans son passé.

Mais pour autant, il offre aussi une version « propre », « claire », éloignée, distanciée du présent indéchiffrable vécu par les ados. C'est bien une comédie ravageuse entièrement fondée sur le décalage entre l’ordinaire d’une vie d’ado et l’extraordinaire de la perception qu’en a cette quadra magiquement téléportée dans son passé. Ça démarre glauque dans une cité ouvrière du 9-3, plongeon dans la misère, faire les poubelles, les huissiers...

Ça met en scène un personnage qu'on n'attend pas, une vieille Tatie Danielle...

Quand soudain, un pain de haschisch tombe du ciel, un pain de chichon qui atterrit dans son giron, une vraie aubaine...

Ça démarre glauque dans une cité ouvrière du 9-3, plongeon dans la misère, faire les poubelles, les huissiers...

Ça met en scène un personnage qu'on n'attend pas, une vieille Tatie Danielle...

Quand soudain, un pain de haschisch tombe du ciel, un pain de chichon qui atterrit dans son giron, une vraie aubaine...